国歌を明記していない日本国憲法は異常!? 比較して見る 世界の憲法における国歌の扱い

先日行われた参議院選挙で何かと話題になった参政党ですが、同党のホームページには彼らが作成した憲法草案なるものが公開されています。国歌という観点で目についたのが『君が代』に言及し、歌詞を載せている点。憲法は国の最高法規であり国の骨子を示すものですが、何を書いて何を書いちゃいけないのかといった決まりはなく、国によって形式は異なります。そのため、国歌について書かなくちゃいけないという決まりはありません。でも国歌は国の象徴。現行の日本国憲法では国歌について触れておらず、言及していないのはおかしいと思う人もいるのではないでしょうか。そうなると「他の国の憲法はどうなっているのだろう」と気になってきます。そこで、世界の憲法が国歌をどのように扱っているのかを調べてみました。201の国と地域の政府関連サイトをチェック。単独の成文憲法がない4カ国はと、憲法条文が確認できなかった2カ国を除く195カ国の憲法を比較しました。

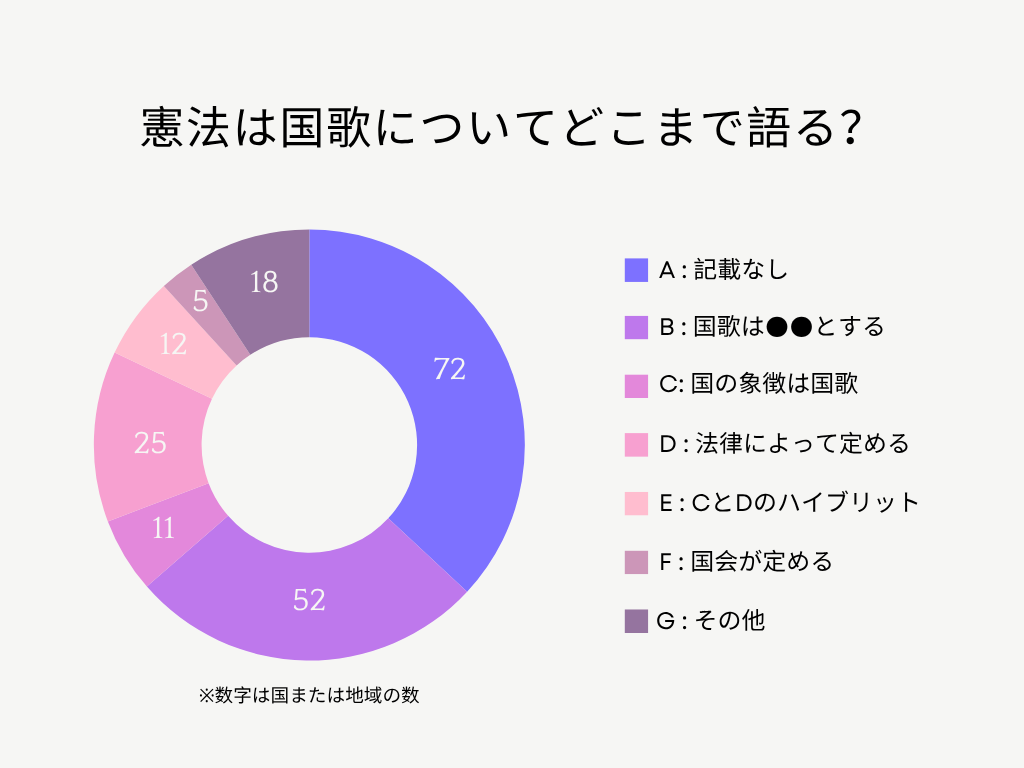

まず、日本のように国歌について全く記載していない憲法はどの程度あるのでしょうか。驚くべきことに72カ国が国歌について触れていません。中には国旗や国章に関する記述があるのに国歌はスルーという憲法まであって、寂しい気持ちになります(笑)。スルーされている原因ですが、国の象徴の中でも国歌が後回しにされがちだということが関係しているのではないのかなと。メロディと歌詞を作らなくちゃいけないし、一人で作るならまだしも多くの場合2人で制作するから合わせる必要がある。完成しても、お披露目のための練習時間も必要で国の象徴の中で最も手間がかかるのが国歌なのです。実際、国歌完成が独立日に間に合わなかった国は結構あって、パナマのように国歌をなかなか決めない政府のノロさを嘆いた人物が作った曲が国歌になっちゃうなんてことも。国歌が後回しにされ憲法作成時に完成が間に合わなかった国も多かったと思います。

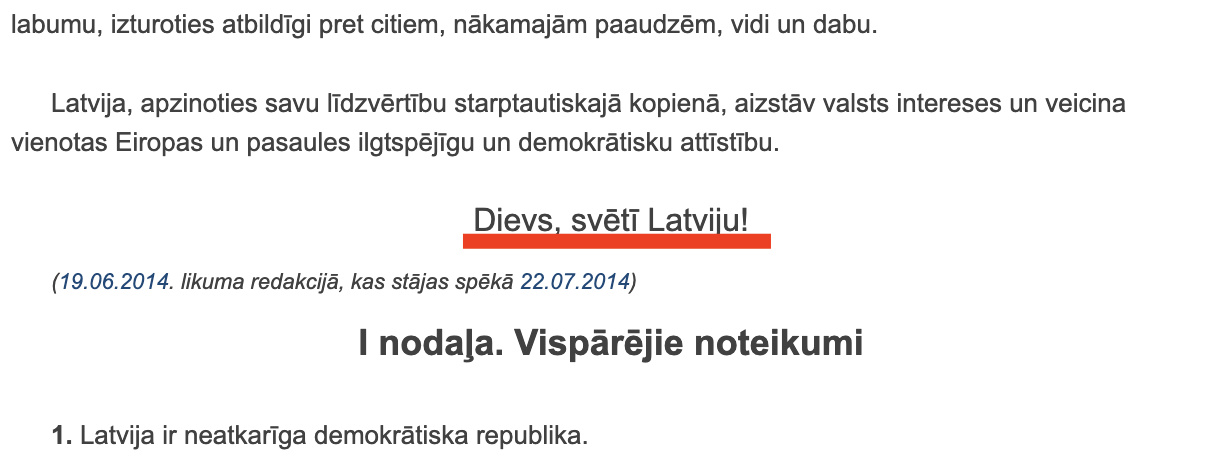

国歌の記述がない憲法の分布を地域別に見ると特に多かったのはヨーロッパで20カ国もありました。中でも西側に集中しており、元を辿ると王国や帝国だった国名が並びます。ユニークなのはラトビアで、国歌に関しての記述はないのに、前文の最後に『Dievs, sveti Latviju(ラトビアに神の祝福あれ)』とラトビア国歌のタイトルが書かれているんです。同国の政治家などのスピーチの最後によく使われるフレーズなんだとか。確かに同国の国会答弁の記録にも政治家が『Dievs, sveti Latviju』と発言した記録がありました。1873年に誕生した『Dievs, sveti Latviju(ラトビアに神の祝福あれ)』ですが、占領国ロシア(帝政ロシア・ソ連)から禁止されてしまいます。しかし「ラトビア」という単語を「バルト海」に変えたり、国歌でないことをアピールするため帽子を被ったまま歌ったりと、あの手この手で頑固に歌い続けたラトビア人のプライドがそうさせるのかもしれません。そう考えると憲法前文の締めくくりの言葉として入れている意味に重みを感じます。

【ラトビア憲法】

出典:Latvijas Vēstnesis『Latvijas Republikas Satversme』

一方、国歌を明記した憲法は書き方が多岐に渡り、大きく以下のようにカテゴリー分けをすることができます。

最も多いのは国歌のタイトルや制作者の名前を明記し、どの作品を国歌に定めるのかを明確にしている『国歌は●●とする』スタイルで、採用国数は52でアフリカや東欧に集中しています。国歌を無視した憲法がそれなりにある一方で、しっかりタイトルまで書いている憲法も結構あるわけです。例えば、マルタはタイトルだけでなく、念押しで歌詞の歌い出し部分も書いていて愛を感じます。

第一章4条

マルタ国歌は“Lil din l-Art ]elwa 1-Omm li tatna isimha”で始まる“L-Innu Malti”とする。

どの作品を国歌にするのかを憲法で明確せず法律で決めてねと書く『法律によって定める』スタイルが25カ国。国歌を国の象徴と定義する『国の象徴は国歌』スタイルが11。『法律によって定める』『国の象徴は国歌』の両方を記載したハイブリットスタイルが12。そして『国会が定める』とした国が5つありました。これらは法律や慣例で国歌を定めているため変更がしやすいというメリットがあります。特に近年、国歌のマイナーチェンジをする国があり、これらのスタイルの方が現代には合っているのかもしれません。

一方で、楽譜や歌詞を掲載し厳密に定めている憲法もあります。12カ国が採用していて、ジンバブエ憲法では公用語として採用されている3言語の歌詞を掲載する国もあります。“厳密”と書きましたが、すべての国が明記されていることを“厳密”に実行しているのかといえばそうでもありません。例えば、スリランカ憲法では以下のように記載されています。

第一章第7条

スリランカ共和国の国歌『母なるスリランカ』を附則3に記載されている歌詞とメロディで演奏しなければならない。

附則3の楽譜を見るとシンハラ語で歌詞が記載されています。しかし、現在のスリランカではシンハラ語だけでなく少数派のタミル語でも歌われており、必ずしも憲法の文言通りに行なっているわけではありません。時代に合わせて国歌を柔軟に運用している国もあるのです。厳密に定める国がある一方で、明確には書かないけど「みんな、もちろん分かっているよね!」という書き方をする憲法もあります。例えば赤道ギニアの憲法に相当する基本法。

第六条5項

国歌は1968年10月12日の独立宣言の日に国民によって歌われたものとする。

この他にも「国歌は、この憲法の施行の前に使用されていた賛歌とする」(ガンビア)、「アンドラの国歌、旗、国章は伝来のものとする」(アンドラ)などがあり、国民のアイデンティティを強く押し出した文言もあります。また、東ティモールは14条で国歌が国の象徴であることを明記しているのは見慣れたものなのですが、166条で「法律の変更がない限り“Pátria, Pátria, Timor-Leste a nossa nação”のメロディで演奏される」と書いており、憲法より法律が優先されるとも受け取れるユニークな書き方をしているものも。

憲法条文における国歌の扱いは国によって違い、スタンダートというものがないことが分かってもらえたと思います。では、憲法に国歌が書かれていないことは国歌に対する、さらに言えば国に対する気持ちに影響があるのでしょうか。それはないと断言できます。方々で国歌が流れているイメージがあるアメリカ憲法での記述はないし、今、愛国心を暴走させているイスラエル(一部の人たちであってほしい)の憲法でも国歌の記述はありません。憲法上での国歌記載に関するグローバルスタンダードがないことが分かった上で、参政党の憲法草案が日本国歌『君が代』を前文と条文の間に大々的に表記することの意義を考えたい。前文と条文の間に国歌の歌詞を載せている憲法は存在しない。かなり国歌の歌詞の内容を国のあり方に反映する意図があると考えるのが普通でしょう。では、憲法の条文前に書かれた歌詞の意味はどのようなものなのでしょうか。『君が代』の“君”とは何を指すのかという問題は戦後から続く日本における国歌の存在意義を問う重大なテーマです。世界で主語がはっきりしていない国歌は歌詞がない4曲と『君が代』だけ。主語の意味がはっきりしないのは歌詞を古今和歌集に収録された和歌をもとにしていることが大きな原因と言えます。和歌は受け手が文字を読み想像力を膨らませ楽しむという側面があるからです。 “君”の解釈が曖昧なのはそのため。では、“国を表す国歌”の歌詞として見た時にどのように受け取ればいいのでしょうか。ネット上では「天皇」「国民」「国」「恋人」と様々な解釈が飛び交っていますが、この曖昧さこそ日本の特徴を表していて、『君が代』が日本の象徴であり続けることができた理由だと思うのです。決して広くない島国で人々が共存するテクニックとして白黒つけずグレーを設けるという日本が培ってきた得意技で、これが国歌に出ているのではないかと。戦後、天皇制は廃止されたものの、少なからず戦前の体制を維持したいという人々もいましたが、小さな衝突はあったものの内戦状態にはなりませんでした。これは天皇という存在をバッサリなくすのではなく象徴として残したことが大きい。同じように、国歌を天皇を讃える『君が代』から変更するのではなく解釈を曖昧にすることで維持しフワフワと80年以上続けてきたわけです。これが日本人の得意とする曖昧さが作る“和”だったわけですが、白黒つけたがる傾向が強くなってきた現代の日本では、これが通用しなくなってきています。参政党の憲法草案に突如として現れた君が代の歌詞は、両極化する日本社会の歪みに見えてしまうのは考えすぎでしょうか。